电影是以前人们生活中老少皆宜的精神食粮,是除了戏剧以外不可或缺的文化享受,电影曾经影响了几代人的工作、生活、学习和人生志向。 南通城不大,解放初只有两个半电影院,一个是位于十字街附近的“中央电影院”,一个是位于东公园的“红旗电影院”,还有半个是“新新大戏院”,因为这里不是专门的电影院,只有在没有剧团演出时才见缝插针地放映几场。 我在红旗电影院看电影不多,那时候人还小,是大人带去看的,有一次看到一个人的脸被坏人用刀子划了,吓得捂住眼睛,后来才知道这是根据著名作家秦瘦欧的小说改编的电影《秋海棠》,喜欢看的是根据《海京伯马戏团》拍摄的纪录片,全是狮子、老虎、豹子、大象的表演,这是当时来中国最大、最负盛名马戏团,长大后才知道这个德国马戏团在回欧洲途中所乘海轮在印度洋遇风暴翻沉全军覆没。 因为父亲的一个朋友是“新新大戏院”看门的,故经常免票去那里看戏看电影,那时就已经看了《武训传》,是戏院老板赵子超儿子赵丹演的,只知道是一个叫花子为了筹钱办学校,让人打一拳一文钱,踢一脚二文钱。还看过赵丹演的《马路天使》、《十字街头》等等,觉得唱的歌很好听。 到南街小学上学后几乎每个星期六全校都会去“中央电影院”看学生场电影,每人五分钱,电影院在现在城中菜市场的位置,门朝西,南北向,凹在巷子里面,比较偏僻简陋。临街的地方原来就有一个广场,是“孙月魁”跌打损伤膏药店,广场上有两根柱子,有个横挡,上面有两只猴子用链子栓着,旁边还栓着一匹马,每逢节假日会在广场上表演马术和耍猴,围观者人山人海,是当年南通城的一个亮点。 大约在1955年前后,中央电影院拆掉重建,门面改在“孙月魁”药店的位置,终于临街。改名“南通电影院”,条件设备有了极大的提升。1956年,在团市委的策划下,与南通电影院联合创办了“儿童电影院”,后更名“红领巾电影院”,我那时上小学六年级,有幸被选拔去任宣传组长,逢星期六下午就去学生专场服务。 1956年前后,国家经济逐步好转,也迎来了电影事业的的蓬勃发展,一大批优秀电影涌上银幕,《渡江侦察记》、《平原游击队》、《董存瑞》、《上甘岭》等等革命故事和英雄人物极大地鼓舞了各行各业的热情和干劲。 1953年文化宫电影院建成,是当时南通上档次的电影院,红旗电影院改建成南通市总工会的办公楼。我上中学后大多在文化宫看电影。《英雄虎胆》、《五朵金花》、《革命家庭》等家喻户晓的电影就是在文化宫电影院看的,同时,许多外国的电影也相继到来。《流浪者》、《王子复仇记》、《奥赛罗》、《静静的顿河》、《非常事件》等经典名著、和国际电影明星的精彩表演也给予我们无比的艺术享受。 七十年代初,一部朝鲜的《卖花姑娘》居然让南通的电影院场场爆满,一票难求,一度冷清的电影院一下子措手不及,一天放映七八场都无法满足观众要求,由于剧情过分悲伤,场内常常听到抽泣声,有人调侃,女同志带一块手帕绝对是不够的。 文革结束后,大量的电影解禁,如饥似渴的观众如潮水般涌向电影院,南通的电影院又一次进入繁忙期,时任南通影剧公司经理的何也如(老干部,原南京军区电影工作站站长,也是我在部队时的顶头上司),为满足大家的需求通过不懈努力,与各单位密切协作,先后在南通港建了“海员电影院”,在孩儿巷建了“市一中电影院”、在易家桥建了“工农电影院”,在博物院那儿建了“医学院电影院”,极大的缓解了“看电影难”的问题。 社会在进步,时代在前进,改革开放后随着高科技的快速发展,电视机的普及、大型化和电视节目的丰富多彩,电影市场受到致命的冲击,2000年前后数字电影的出现对胶片电影的冲击更是毁灭性的,老电影院已经跟不上时代的步伐,也满足不了现代人对新鲜事物的需求。文化宫电影院和更俗剧院紧跟时代脚步,改建成多功能的小厅观影模式,保留了南通的电影市场,其他电影院则被逐步淘汰。近日当我经过老的“南通电影院”和“新新大戏院”的旧址前,已经面目全非,早已不见昔日的盛况和喧嚣,但旧时的轮廓还在,它承载更多的是老南通人的喜爱和情怀,保留着,也是对当年的一份美好回忆和深切怀念。 (该文刊登在21年10.15.《南通周刊》“悦读 人文”版)

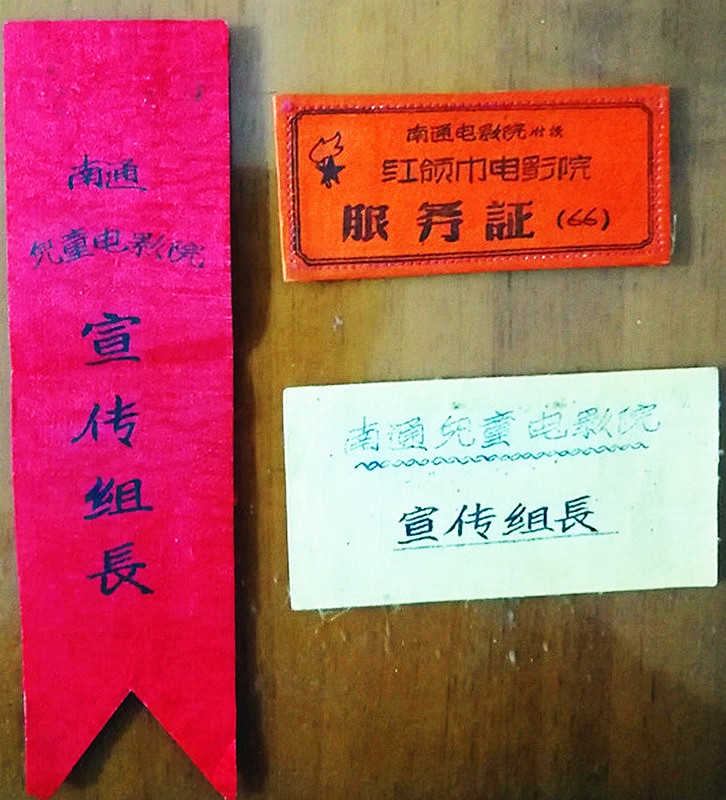

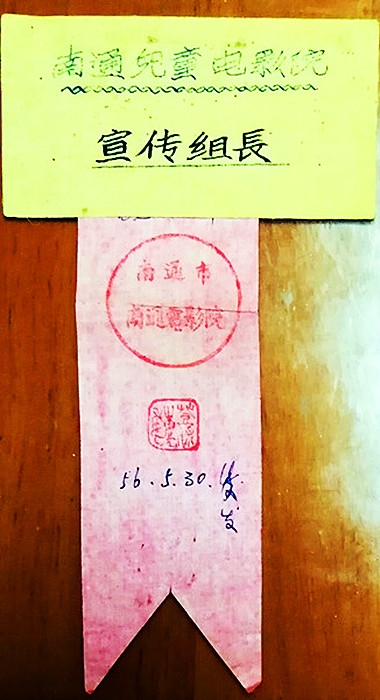

这是我小学时的电影院服务胸佩

是1956年发的

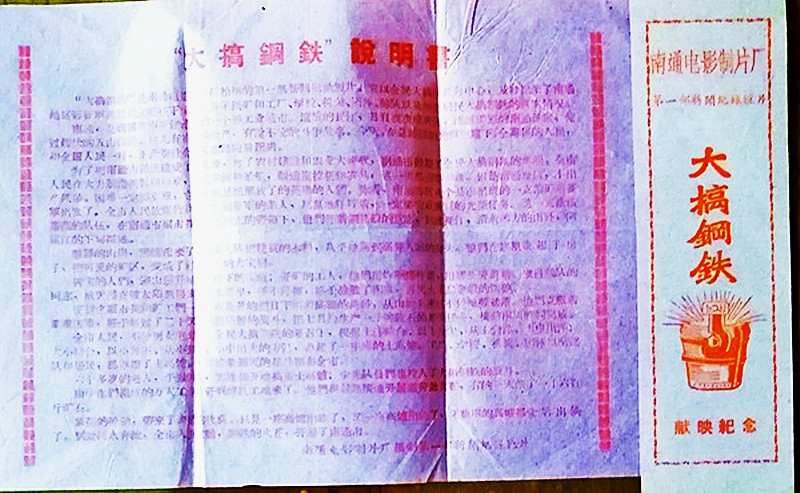

1958年大跃进,南通也有“电影制片厂”

南通0 |